|

|

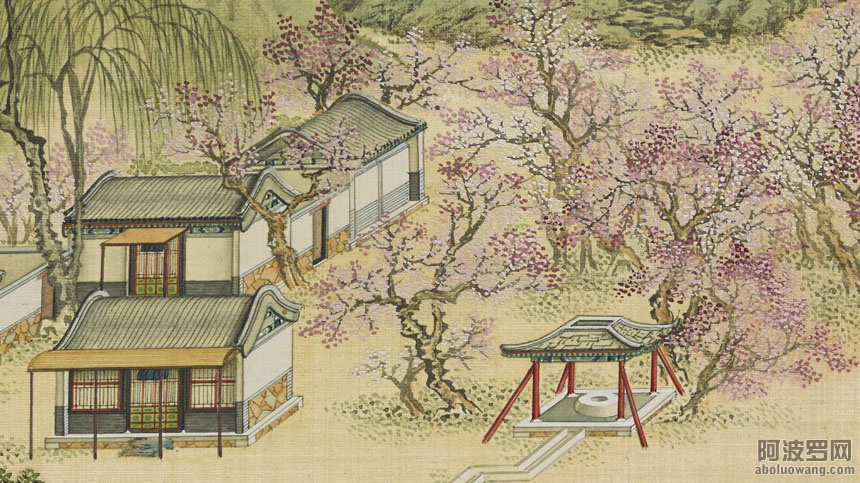

杏花村示意图 (〈圆明园四十景‧杏园春馆杏园春馆〉局部)

【希望之声】(作者:文逸飞) 「清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂」,这是诗人杜牧的经典名句,也是清明节的代表诗篇。但是您知道吗?其实清明时节并不是一开始就与祭祖相关的,牧童遥指的杏花村又有什么特别之处呢?难道真的只是为了讨一杯酒!

清明,原本是一年二十四节气中的第五个节气,在春分过后十五天。《历书》:「春分后十五日,斗指乙,为清明,时万物皆洁齐而清明,盖时当气清景明,万物皆显,因此得名。」那时积雪都已经消融了,大地经过一翻洗涤;清风吹过,万物洁净(注1),大地欣欣向荣,所以叫做「清明」。

这段时期美丽的桐花开放了,田鼠回到了地下的洞中,彩虹开始出现在天空。它代表了希望的萌生,也是农家春耕播种的时刻,更常常用来比喻政治廉洁的太平之世。

公元844年,诗人杜牧担任池州刺史,写下了脍炙人口的〈清明〉这首诗:

清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。

借问酒家何处有?牧童遥指杏花村。

这清明时节呀细雨纷飞,行路的旅人感伤到就要断魂。

请问哪有酒家可以让我一醉呀?只见牧童远远指向那栽满杏花的小山村。

这首短诗情味盎然,首二句点出了清明时节多雨的天气,配合读者自然的祭祖联想,交融出一种淡淡哀戚。诗中有一位旅人,也不知道是否作者自己,忽然感到神魂欲离,这说不出的清冷该如何解脱啊?他只想一醉沉迷,却不知哪里能寻到温暖?这时出现了一位小小的牧童,伸手指向那远方:「啊,前面就是杏花村呀! 」

「断魂」二字下的神妙,魂魄似要离体,不同于一般的哀戚,凸显了一种人生如寄的感受;行人来去匆匆,无所归依,辅以清明缅怀逝者的氛围,顿觉此身非我所有,只是短暂寄宿,何处是生命的归属呢? 这个古往今来圣者哲人都在寻思的问题,却通过一位无知识的纯真小童顺手一指,点出了一条明路。「遥」字既给予希望,又因距离加强了朦胧的美感,与旅人对未来的茫然。本诗情景交融,成了清明节最知名的代表作。

二月踏青(示意图片:清代画作局部)

杏花村是什么样所在呢?那并非胜景大城,不过就是个栽满杏花的小野村罢了!然而远远望去那一片殷红,绽放著春天的美感,仿佛凄风苦雨旅途中望见了世外桃源一般。杏子就是酿酒的好材料,栽满杏花的村落绝对不缺好酒,足以解开旅客的空虚!

细品本诗,还会感受到一层一层的文化深意…..

人们只知杏子能酿酒,杏花能养颜,却不知杏林更能救人。

相传3000多年前,至圣先师孔子就是在一个满栽杏树的地方讲学。弟子们在杏花下书声琅琅,孔子则弹琴唱歌。人们称之为「杏坛」(注2)。杏坛是指引心灵的地方,也成了教育界的代称。此外,杏林还是医界的象征,过往神医救人性命的圣地。

三国时候,有位医生名叫董奉,他住在山里,天天给人治病,从来不收半文钱。凡是他医治好的病人,重症痊愈的,要在门前栽种五棵杏树做为回报,轻症复原的就栽一棵;这样过了几年,董奉居住的地方已经长满了十万多棵杏树,变成一大片杏林。

董奉把山中的鸟兽放进杏林中自由嬉戏,结果树下的杂草都没了,就像是专人帮忙除草一般。后来杏树上结的杏子成熟了,他就在杏林里盖了间简陋的茅草仓库,告诉人们:如果想买杏子的不用跟他打招呼,自己拿个容器装粮食倒进仓房里,然后把等量的杏子装进去带走就好了。

有人拿了较少的粮食来,却装走了较多的杏子,杏林里就突然冲出一群老虎吼叫著追逐他,吓得那人把装杏的罐子都倾倒了。惊惶跑回到家一看,剩下的杏子刚好跟送去的粮食一样多。

如果有人偷杏子的,老虎就会一直追到那人家中把他咬死,死者家人知道了他偷杏子,赶快把杏子送还,向董奉磕头道歉,董奉就把死者医活。董奉年过百岁,容颜还像三十许青年,相传他救人其实用的不是医术,而是仙法,甚至能起死回生。

董奉每年卖杏得来的粮食,都拿去救济贫困的人,又或者用来帮助那些耗尽了路费的旅人,每年散发出去粮食有两万斛之多。他高尚的医德被人们传为佳话,「杏林春暖」也成了对医者的赞颂词(注3)。

杏林的传说,杏花的美丽,让「牧童遥指杏花村」增添了许多想像。其实杏花是十分独特的,她在春季生长,本质却比梅花更加耐寒。初开时是嫣红的,全部绽放后却会转为纯白色,就像一个包著红尘外衣的纯洁仙子。

杜牧写下〈清明〉这首诗后不到十年就过世了。出身宰相门弟,才华洋溢的他,却因为朝廷党争的连累而怀才不遇,明明有著治世长才,只能一再外放。落魄江湖载酒行,在好酒贪杯的伪装下,有著一颗纯真炽热的心,正如藏在嫣红下的洁白杏花一般。

杜牧写下许多讽喻时政的杰作,在这清明时节,行走于红尘困顿中的诗人,是不是也在感叹世事的不清明,人生旅途细雨纷飞呢?

走入美丽的杏花林中,您会想要喝一杯酒,还是寻一个心灵指引,一粒唤醒魂魄、找回真我的仙丹?

注

1.《淮南子‧天文训》:「春分后十五日,斗指乙,则清明风至。」

2. 《庄子‧渔父》:「孔子游乎缁帷之林,休坐乎杏坛之上。弟子读书,孔子弦歌鼓琴。」

3. 《 太平广记 ‧神仙十二‧董奉》:「奉居山不种田,日为人治病,亦不取钱。重病愈者,使栽杏五株,轻者一株。如此数年。计得十万余株。欎然成林。乃使山中百禽群兽,游戏其下。卒不生草,常如芸治也。后杏子大熟,于林中作一草仓,示时人曰:「欲买杏者,不须报奉,但将谷一器置仓中,即自往取一器杏去。」常有人置谷来少,而取杏去多者,林中群虎出吼逐之,大怖,急挈杏走,路傍倾覆,至家量杏,一如谷多少。或有人偷杏者,虎逐之到家,囓至死。家人知其偷杏,乃送还奉,叩头谢过,乃却使活。奉每年货杏得谷,旋以赈救贫乏,供给行旅不逮者。岁二万余斛。」

《真仙通鉴》:「奉在人间百年, 其颜色常如三十许人。」宋‧张景〈咏三国庐山神医董奉〉:「桃花漫说武陵源,误杀刘郎不得仙。争似莲花峰下客,栽成红杏上青天。」

附录

清明节的由来

清明会变成祭祀的节日,据说是受到了寒食节的影响。

春秋时代,五霸之一的晋文公曾经在即位前历经了长达19年的流亡生涯。他的父亲晋献公在征战中抢回了一位女子骊姬,并立为夫人,骊姬为了让自己生的儿子成为储君,设计陷害晋国具有继承权的三位公子,公子重耳排名第二,也就是后来的晋文公。

重耳为了活命逃出晋国,流亡在外受尽苦楚,只有几个忠心的臣子跟随著他。有一次来到荒凉的地方,连粮食都没有了,眼看就要支撑不住,这时一位名叫介子推的臣子突然端出了一碗肉汤,重耳喝下后总算恢复了精神,能够继续这段旅程。事后才知道,那是介子推割下自己大腿上的肉所煮出来的汤呀!晋文公大为感动,发誓一定要报答介子推。

公元前636年,公子重耳终于回到晋国登上国君之位,他大肆封赏跟随自己流亡的功臣们,却独独遗漏了一直没有出声的介子推。介子推认为晋文公即位乃是天命,臣子们怎么能偷上天的功劳,把它当成是自己的功劳呢?国君当这是自己的成就封赏臣子,臣子当成是自己的贡献在接受赏赐,这些贪婪的事情他不屑为伍,于是背著老母亲跑到绵山上隐居了。后来晋文公想起来时,却怎么也请不回介子推了。

为了逼介子推回来,晋文公接受了一个愚蠢的建议:放火烧绵山。他以为大火一定可以逼介子推逃出山的,没想到介子推始终也不出现!大火熄后,却发现他与母亲抱在一棵大柳树上烧死了。晋文公后悔莫及,将绵山改名介山,说:「就以此来铭记我的过失吧,并且表彰善良的人。」

他拿回了一段烧焦的柳木,做成一双木鞋,每当走路时就听到铿锵的声音,仿佛介子推铿锵的忠言,这时他便叹息道:「足下啊,多么地悲伤啊。」那木鞋也就是木屐的前身,而「足下」从此成为对他人尊敬的称呼。为了忏毁焚山过失,晋文公又规定每一年介子推的忌日不能够生火,所有人一律吃冷食,后来人们就把这一天称为寒食节(注2)。

寒时节是在冬至后第105日,常常就刚好在清明节的前一‧二日,人们渐渐地就把这两者合并了,既用于缅怀逝者,也反省自己的过失,最后就成了祭祀祖先的节日。很凑巧的是,这段时期常常下着小雨,增添了迷蒙的气息,仿佛是上天在哀悼耿直善良的介子推一般。

注

《左传‧僖公二十四年》:「晋侯赏从亡者,介子推不言禄,禄亦弗及。推曰:『献公之子九人,唯君在矣。惠、怀无亲,外内弃之。天未绝晋,必将有主。主晋祀者,非君而谁?天实置之,而二三子以为己力,不亦诬乎?窃人之财,犹谓之盗。况贪天之功,以为己力乎?下义其罪,上赏其奸。上下相蒙,难与处矣。』

其母曰:『盍亦求之?以死谁怼?』对曰:『尤而效之,罪又甚焉!且出怨言,不食其食。』其母曰:『亦使知之,若何?』对曰:『言,身之文也。身将隐,焉用文之?是求显也。』其母曰:『能如是乎?与汝偕隐。』遂隐而死。晋侯求之,不获,以绵上为之田。曰:『以志吾过,且旌善人。』」

《韩诗外传》卷十一:「晋文公重耳亡,过曹,里凫须从,因盗重耳资而亡,重耳无粮,馁不能行,子推割股肉以食重耳,然后能行。」

《后汉书》九十一《周举传》︰「太原一郡,旧俗以介子推焚骸,有龙忌之禁,至其亡月,咸言神灵不乐举火,由是士民每冬中辄一月寒食,莫敢烟爨。」

责任编辑:净音

本文章或节目经希望之声编辑制作,转载请注明希望之声并包含原文标题及链接。

|

|